雷の音に込められた日本人の豊かな想像力

日本の夏、空に響く雷鳴を聞いた時、あなたは何を想像しますか?現代の私たちは気象現象として理解していますが、古来より日本人は雷の音に特別な物語を見出してきました。

「ごろごろ」「どんどこどんどこ」—これらの音は、単なる擬音語を超えて、日本文化の奥深い精神性を表現しているのです。

天空で響く太鼓の調べ:兵庫県に伝わる美しい物語

兵庫県に古くから語り継がれる「くわばらくわばら欣勝寺」の伝説には、こんな美しい一節があります:

むかしむかし、天の上で雷(かみなり)の親子が雨をふらせようと、太鼓(たいこ)をたたいておりました。

子供の雷は大張り切りです。どんどこどんどこと太鼓をたたいては、いなづまをぴかぴかと光らせておりました。

「こらこら、そんなにめちゃくちゃにたたいたら、危ないぞ」 雷の親はたしなめましたが、子供の雷は言うことを聞きません。

「それ、それっ」どんどこどんどこ。 調子にのって太鼓をたたいては、あちらにざあざあ、こちらにざんざかと雨をふらせるありさまです。

この物語に込められているのは、自然現象への畏敬の念と、それを親しみやすい形で表現する日本人の温かな心です。

雷神の太鼓「雷鼓(らいこ)」:日本美術に残る文化遺産

風神雷神図に見る伝統美

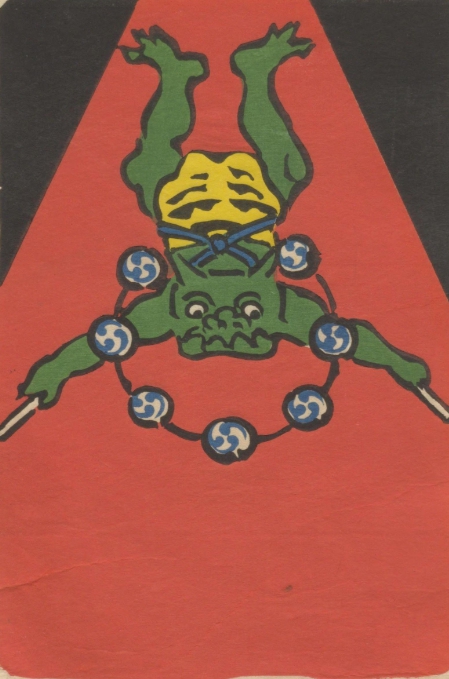

俵屋宗達の有名な「風神雷神図屏風」をご覧になったことがあるでしょうか。そこに描かれた雷神は、背中に「雷鼓(らいこ)」と呼ばれる太鼓を背負っています。

この太鼓こそが、雷鳴の源とされてきました。日本人は雷の音を「雷神が叩く太鼓の音」として捉え、恐ろしい自然現象に親しみやすいキャラクターを与えてきたのです。

「雲の鼓(つづみ)」という詩的表現

雷のことを「雲の鼓」と呼ぶ美しい表現もありました。この言葉には、雲間で響く太鼓の音という、まさに天空の音楽会のようなイメージが込められています。

擬音語が織りなす音の世界

日本語の擬音語の豊かさは世界でも有名ですが、雷の表現は特に多彩です:

音の種類と表現

- 「ごろごろ」 – 遠くから響く重々しい雷鳴

- 「どんどこどんどこ」 – 太鼓を連続で叩く勢いのある音

- 「ざんざか」「ざあざあ」 – 雨を降らせる激しい音

- 「ぴかぴか」 – 稲妻の光の表現

これらの擬音語は、単に音を表現するだけでなく、その背後にある物語性を含んでいます。

八百万の神が宿る自然観

自然との調和を求める心

日本の「八百万の神」という世界観では、自然のあらゆる現象に神が宿るとされています。雷もまた、恐れるべき現象でありながら、同時に親しみを込めて「雷様」と呼ばれてきました。

この「様」という敬語が示すように、日本人は自然現象を擬人化し、対話可能な存在として捉えてきたのです。

農業文化との結びつき

雷は稲作にとって重要な恵みの雨をもたらす存在でもありました。「稲光」という言葉が示すように、雷と稲作は深く結びついており、雷神の太鼓は豊穣をもたらす神の楽器でもあったのです。

現代に受け継がれる文化

和太鼓演奏への影響

現代の和太鼓演奏においても、雷鳴を模した演奏技法があります。太鼓の音そのものが雷音に例えられ、演奏者は天空の雷神になったかのように太鼓を叩きます。

子どもたちへの文化継承

「雷様がヘソを取りに来る」という言い伝えも、恐ろしい自然現象を子どもたちが理解できる形で伝える文化的工夫でした。

まとめ:日本文化の温かさと想像力

日本の雷文化は、自然現象を単なる科学的事象として捉えるのではなく、そこに物語性と人間性を見出す、日本人独特の感性を表しています。

「どんどこどんどこ」という太鼓の音は、天空から響く神様の音楽であり、同時に人々の心に響く文化の調べでもあるのです。

この豊かな表現力と想像力こそが、日本文化の美しさの源泉なのかもしれません。次に雷の音を聞いた時、ぜひ空の上の雷神様の太鼓演奏に耳を傾けてみてください。

画像出典:NDL(国立国会図書館)イメージバンク

参考文献

- 兵庫県立歴史博物館「ひょうご伝説紀行」

- ホームメイト「祭りと伝統芸能『太鼓』」

- Wikipedia「雷神」